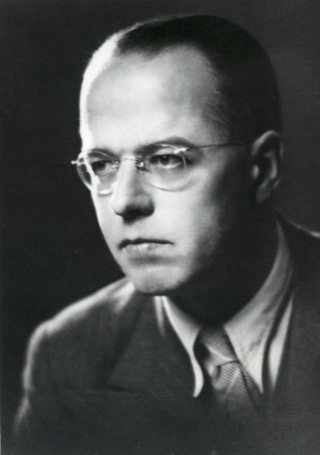

Dr. Kuno Viktor Josef Grohmann

Personalia

Geboren:

Gestorben:

Beruf:

Verfolgung:

In den Tod getrieben am 28.05.1940

Ehrungen:

Eisernes Kreuz II. Klasse (I. WK)

Lebenslauf

Kuno Viktor Josef Grohmann kommt in Würbenthal in Mähren [heute: Vrbno pod Pradědem in Tschechien] als ehelicher Sohn des Fabrikanten Emil Grohmann und seiner Gattin Marie, geborene Bosch, zur Welt. Nach der Volksschule besucht er das Gymnasium in Olmütz [heute: Olomouc in Tschechien], wo er 1915 maturiert und sich im gleichen Jahr freiwillig zum Militärdienst im I. Weltkrieg meldet.

Nach der Niederlage Österreich-Ungarns, der Zerschlagung der Doppelmonarchie und der Vertreibung der Habsburger kehrt Kuno Grohmann zurück nach Würbenthal und führt die elterliche 'Leinenzwirnfabrik Grohmann & Co' (sein Vater war bereits 1909 verstorben), welche nunmehr im Eigentum seiner Mutter ist. Dabei läßt er das Unternehmen elektrifizieren, baut die Wasserkraftwerke mit modernen Turbinen aus und ermöglicht so auch die Beleuchtung der umliegenden Ortschaften. Etwa zeitgleich wird er an der Universität Jena zum Doktor der Staatswissenschaften promoviert. Als Gesellschafter sucht er zudem regelmäßig Kontakt mit den Arbeitern. Er isst mit ihnen in der Fabrikküche und nutzt auch gemeinsam mit ihnen das von ihm eingerichtete Fabriksbad. Kuno Grohmann gilt als einer der „modernst denkenden Textilindustriellen der Tschechoslowakei“. Er heiratet Eleonore 'Lore' von Judřcenka und wird in weiterer Folge Vater von fünf Kindern.

Kuno Grohmann ist seit Anfang der 1920er Jahre ein Freund und begeisterter Anhänger von Richard Graf Coudenhove-Kalergi, setzt sich für Paneuropa-Bewegung ein und wirkt aktiv an der Gründung der tschechoslowakischen Organisation mit.

Durch Verwandtschaft kommt er in Wien mit dem Architekten Josef Hoffmann zusammen, der Grohmanns Wohnhaus in Pochmühl 1920 umgestaltet. Über diese Verbindung kommt Kuno Grohmann auch zu der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Wiener Werkstätte in Kontakt. Am 1. Oktober 1927 übernimmt er schließlich 51 Prozent der Geschäftsanteile der Wiener Werkstätte. Bis 1928 richtet er die Gesellschaft auf das Exportgeschäft aus und kann damit zunächst auch eine gewisse Konsolidierung herbeiführen. Jedoch scheitern mit der Weltwirtschaftskrise alle Versuche der Rettung oder Weitergabe an Investoren der Wiener Werkstätte. Über sein Engagement verliert Kuno Grohmann neben beträchtlichen Vermögenswerten gegen Ende 1930 auch seinen Anteil am Familienunternehmen an seinen Bruder Fritz. Im Oktober 1932 wird die Liquidation der Wiener Werkstätte beim Handelsgericht Wien angezeigt.

Als gläubiger Katholik und patriotischer Österreicher tritt Kuno Grohmann 1934 der Vaterländischen Front bei und wird im gleichen Jahr Direktor der 'Österreichischen Kunsthalle', einer Organisation, die bis zur Besetzung Österreichs 1938, für die Vermittlung von stark verbilligten oder kostenlosen Theaterkarten zuständig ist. Der Präsident der Österreichischen Kunsthalle ist der Schriftsteller und Journalist Hans Brecka-Stiftegger. Darüber hinaus ist er auch noch führender Funktionär der Organisation der Vaterländischen Front 'Neues Leben'.

Am 12. März 1938 muss Kuno Grohmann erleben, wie mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht, das freie und unabhängige Österreich untergeht. Die Österreichische Kunsthalle wird sofort aufgelöst und in die NS-Organisation 'Kraft durch Freude' eingegliedert. Kuno Grohmann wird als 'völlig untragbar' umgehend entlassen. Die neuen nationalsozialistischen Machthaber schikanieren ihn und verhindern, dass er neue Anstellungen findet. Darüber hinaus wird er regelmäßig von der Gestapo verhört.

Schon während der Okkupation Österreichs durch Deutschland habe ich von dem freiwilligen Tod ihres Gatten gehört und hat dies mein tiefstes Bedauern ausgelöst. Ich habe mit Ihrem Herrn Gatten viele Jahre, bis zum Jahre 1938, das Vergnügen gehabt, verschiedene gemeinsame Arbeiten durchzuführen. Ich habe ihn während dieser Zeit stets als einen jener gekannt, der voll und ganz für die Selbständigkeit Österreichs eingetreten ist. Auch nach dem Jahre 1938 hat er dieselbe politische Ansicht bewahrt, und, soweit ich durch verschiedene andere Herren gehört habe, persönlich schwer unter den Verfolgungen der Gestapo gelitten, was auch der Grund war zu seinem freiwilligen Scheiden aus dem für ihn unerträglich erscheinenden Leben war.

Zermürbt von den Erniedrigungen der nationalsozialistischen Machthaber und aus existenziellen Sorgen um seine Frau und seine fünf Kinder geht Kuno Grohmann am 28. Mai 1940 um 7 Uhr früh im Hotel Kranz am Neuen Markt in Wien in den Freitod indem er sich erschießt. Durch seine Lebensversicherung ist damit die Existenz seiner Familie gesichert.

Als langjähriger Mitarbeiter und Freund des im Jahre 1940 auf so tragische Weise verstorbenen Dr. Kuno Grohmann bestätige ich, dass dieser sofort nach dem Umbruch in Österreich seine Stelle als Leiter der Österreichischen Kunststelle verloren hat und in der weiteren Folge auf Grund seiner österreichischen Einstellung die schwersten Verfolgungen mitzumachen hatte.

Die politischen Verfolgungen, insbesondere auch im Wege durch die Gestapo, führten bis nach Berlin und von dort kam ein direktes Verbot für eine weitere Betätigung Dr. Grohmanns auf jedwedem kaufmännischen Gebiet, sodass er durch diese Tatsache in schwerste finanzielle Sorgen geriet. Zu dem Verlust seiner Position und somit seines Einkommens kam noch die Gefahr, dass Dr. Grohmann auf Grund seiner Einstellung jederzeit durch die Gestapo verhaftet werden konnte.

In dieser Sorge um seine Familie und seine 5 Kinder schied Dr. Grohmann zu Beginn des Jahres 1940 freiwillig aus dem Leben. Auf diese Weise wollte Dr. Grohmann wenigstens das Leben seiner Familie sichern, da für seine Frau und seine Kinder Versicherungspolizzen zurückblieben.

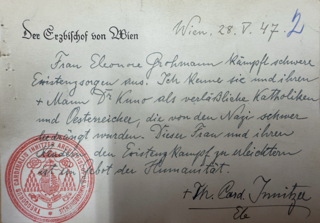

Trotz seines Suizides bestätigt 1946 Theodor Kardinal Innitzer, dass Kuno Grohmann ein gläubiger Katholik und überzeugter Österreicher war, der von den Nationalsozialisten schwer bedrängt wurde.

Von den fünf Kindern Kuno Grohmanns stirbt ein Sohn durch eine Fliegerbombe. Seine Ehefrau Eleonore Grohmann und vier Kinder erleben die Befreiung Österreichs und die Wiedererrichtung der Republik im April bzw. Mai 1945. Eleonore Grohmann tritt nach der Befreiung der neugegründeten Österreichischen Volkspartei (ÖVP) und der ÖVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten und Bekenner für Österreich bei.

Orte

Wohnort:

Quellen

Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA)

Wikipedia unter www.de.wikipedia.org/wiki/Kuno_Grohmann

Pese, Claus: Ein Ruin für die Kunst. Kuno Grohmann (1897 - 1940) und die Wiener Werkstätte