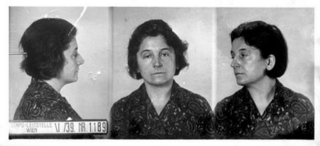

Rosa Jochmann

Personalia

Geboren:

Gestorben:

Beruf:

Verfolgung:

Haft 22.08.1939 - 21.03.1940,

KZ Ravensbrück 21.03.1940 - 01.05.1945

KZ-Nummer:

Ehrungen:

Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs

Ehrenbürgerin der Stadt Wien

Mitgliedschaften

Lebenslauf

Rosa Jochmann kommt in Wien als viertes von sechs ehelichen Kindern des Eisengießers Karl Jochmann und der Wäscherin und Putzfrau Josefa, geborene Schlögl, zur Welt. Ihre Eltern sind aus Mähren zugewandert, weshalb die Kinder zweisprachig aufwachsen. Karl Jochmann ist engagiertes Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei [heute: SPÖ]. Kurz nach ihrer Geburt zieht die Familie von Wien-Brigittenau nach Wien-Simmering, wo Rosa Jochmann die Volks- und die Bürgerschule besucht. Nach dem Tod der Mutter im Jahre 1915 muss sie für ihre jüngeren Geschwister sorgen. Vierzehnjährig findet sie ihre erste Anstellung als Hilfarbeiterin bei der Süßwarenfabrik Victor Schmidt & Söhne. 1916 wird sie kriegsdienstverpflichtete Arbeiterin in den Simmeringer Draht- und Kabelwerken Ariadne, danach in der Kerzen- und Seifenfabrik Apollo [Anm.: Die Kerzen- und Seifenfabrik Apollo ist später im Unilever-Konzern aufgegangen].

Rosa Jochmanns Interesse für Politik wird durch ihren Vater geweckt. Sie wird zunächst Funktionärin im Fabriksausschuss des Chemiearbeiterverbandes, wechselt jedoch von Apollo bald zur Firma Auer, die Gasglühstrümpfe erzeugt. 1920 wird sie dort, noch nicht einmal zwanzig Jahre alt, zum Betriebsratsobmann gewählt. Im gleichen Jahr verstirbt ihr Vater im Alter von 44 Jahren. 1923 tritt sie aus der katholischen Kirche aus. 1926 wird sie zur Sekretärin der Chemiearbeitergewerkschaft bestellt, zuständig für die Organisierung der Frauen dieser Industriesparte. Im selben Jahr ist sie unter den ersten Absolventen der Arbeiterhochschule in Döbling und findet einen Förderer in ihrem Lehrer Otto Bauer. Bald steigt sie zur Parteispitze auf: 1932 arbeitet sie als Zentralsekretärin der Sozialistischen Frauen und tritt erstmals als deren Delegierte bei einem Parteitag auf. 1933 wird sie in den Parteivorstand gewählt.

Nach dem sozialistischen Februaraufstand 1934 engagiert sich Rosa Jochmann unter dem Decknamen ‘Josefine Drechsler’ bei den Revolutionären Sozialisten. Sie bildet mit Karl Holoubek, Roman Felleis und Ludwig Kostroun das erste (illegale) Zentralkomitee, das unter der Leitung von Manfred Ackermann steht. Am 28. August 1934 wird sie in Wiener Neustadt verhaftet und zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt.

Nach ihrer Freilassung am 26. November 1935 verbreitet Rosa Jochmann die illegale Arbeiter-Zeitung, organisiert Zusammenkünfte und hilft mit, den Kontakt zum Auslandsbüro der österreichischen Sozialdemokraten in Brünn (ALÖS) zu halten. Mitte Juli 1936 und Mitte August 1938 ist sie abermals für jeweils 14 Tage in Haft. Zwischen 1934 und 1938 ist sie arbeitslos.

Als Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg kurz vor dem drohenden Einmarsch der deutschen Wehrmacht zaghaft doch noch eine Versöhnung mit der Arbeiterbewegung sucht, ist es Rosa Jochmann, die zum letzten Mal nach Brünn zum führenden Parteiideologen Otto Bauer reist.

Am 12. März 1938 muss Rosa Jochmann erleben, wie das freie und unabhängige Österreich mit dem Einmarsch deutscher Truppen untergeht. Sie verweigert die Emigration und beginnt in dem jüdischen Textilgeschäft Schlesinger am Salzgries 5 in Wien-Innere Stadt zu arbeiten.

Obwohl man ihr die Möglichkeit zur Flucht bietet, bleibt Rosa Jochmann in Wien, wo sie unmittelbar vor dem deutschen Überfall auf Polen und dem damit verbundenen Ausbruch des II. Weltkriegs, am 22. August 1939, von der Gestapo verhaftet wird. Am 21. März 1940 wird sie mit dem Vermerk ‘Rückkehr unerwünscht’ in ihrem Schutzhaftbefehl in das KZ Ravensbrück deportiert. Sie wird dort durch Fürsprache von Käthe Leichter von der Lagerleitung zur Blockältesten bestimmt. Damit ist sie Vermittlungsinstanz zwischen Lagerleitung und Häftlingen. In Ravensbrück kommt es unter anderem zu einer sechsmonatigen Dunkelhaft mit Essensentzug und Zwangsarbeit im Industrieblock.

Als das Lager am 1. Mai 1945 von sowjetischen Truppen befreit wird, bleibt Rosa Jochmann mit vielen anderen zur Betreuung der Kranken zurück und wartet vergeblich darauf, dass die österreichische Regierung ihre Landsleute heimholt. Schließlich macht sie sich mit ihrer Lagergefährtin Friedl Sedlacek selbst auf den Weg, um eine Heimfahrgelegenheit für sich und Mitgefangene zu organisieren. Bei der Heimreise tritt sie auch auf den ehemaligen niederösterreichischen Landeshauptmann Josef Reither.

In Berlin sprach uns ein magerer Mann in österreichischer Mundart an. Er bat, mitgenommen zu werden. Ich sagte ihm, dass wir nur ehemalige KZ-Häftlinge befördern dürfen. ‚Ich bin auch KZler‘, antwortete der Mann. Es war der ehemalige niederösterreichische Landeshauptmann Josef Reither. Er war einer jener Christlichsozialen, die sehr gern eine Brücke zur Sozialdemokratie gebaut hätten – ähnlich wie auch Leopold Kunschak. Natürlich nahmen wir dann Josef Reither mit und wiesen ihm den schönsten Platz zu […]

Ihre Wohnung in Wien findet sie ausgebombt vor. Das Angebot, in eine ‘arisierte’ jüdische Villa in Döbling zu ziehen, aus der die nationalsozialistischen Besitzer geflüchtet sind, lehnt sie entschieden ab und gibt sich jahrelang mit einem Einzelraum als Bleibe zufrieden.

Zurück in Wien engagiert sie sich sofort wieder politisch, wird 1945 Nationalrätin, Mitglied des Parteivorstandes, Frauen-Zentralsekretärin und stellvertretende Vorsitzende der SPÖ. 1959 wird sie Vorsitzende des Frauen-Zentralkomitees der SPÖ.

Von 1948 bis 1990 ist sie Vorsitzende des Bundes der Sozialistischen Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus, 1963-1994 Vizepräsidentin des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW).

1967 geht sie in Pension und tritt von allen Parteifunktionen sowie ihrem Mandat zurück. Lediglich die im Opferverband und im DÖW behält sie.

Sie verstirbt im 93. Lebensjahr in Wien und findet ihre letzte Ruhestätte in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof.

Orte

Wohnort:

Verfolgung:

Ehrung:

Quellen

Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA)

Wien.Geschichte.Wiki unter www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rosa_Jochmann

Wikipedia unter de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Jochmann

Krause, Peter/Reinelt, Herbert/Schmitt, Helmut (2020): Farbe tragen, Farbe bekennen. Katholische Korporierte in Widerstand und Verfolgung. Teil 2. Kuhl, Manfred (ÖVfStG, Wien) S. 278 - 280.

Matricula Online