Irene Leopoldine Harand (geb. Wedl)

Personalia

Geboren:

Gestorben:

Beruf:

Verfolgung:

Emigration 12.03.1938

Ehrungen:

Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

Lebenslauf

Irene Wedl kommt in Wien als drittes von vier Kindern eines katholischen Vaters und einer evangelischen Mutter zur Welt.

Ihr Vater, der Anstreichermeister Franz Wedl, ist Inhaber eines mittleren Betriebs. Die Mutter Sophie, geborene Markely, stammt aus einer siebenbürger-sächsischen Familie und ist als junge Frau nach Wien gekommen. Nach dem Besuch der Pflicht- und Mittelschule absolviert Irene Wedl eine zweijährige weiterbildende Schule. In Vorbereitung auf ein bürgerliches Leben wird sie in Französisch, feinen Umgangsformen und Haushaltsführung unterrichtet. Am 14. August 1921 heiratet sie in der Pfarrkirche St. Elisabeth im 4. Bezirk Wieden den k.u.k.Offizier Frank Harand (1885–1976). Die Ehe bleibt kinderlos. Irene Harand, die durch den Krieg einen beträchtlichen Teil ihres Erbes verliert, arbeitet zunächst als Sekretärin, gibt die Berufstätigkeit aber auf, ihr Ehemann findet Anstellung als Bankangestellter. Von ihrem Mann unterstützt, engagiert sie sich ehrenamtlich.

Mitte der 1920er Jahre lernt Irene Harand den sozial engagierten jüdischen Rechtsanwalt Moriz Zalman kennen, der sich unentgeltlich für Opfer der Inflation einsetzt und für sie Mentor und eine wichtige Bezugsperson wird. Sie ist als Sekretärin in dem von ihm gegründeten 'Verband der Kleinrentner und Sparer Österreichs' tätig und fungiert später auch als stellvertretende Obfrau. Im Verbandsorgan 'Die Welt am Morgen' bzw. der 'Morgenpost' sammelt sie erste publizistische Erfahrungen. 1930 gründet sie gemeinsam mit Zalman und Funktionären des Kleinrentnerverbands die 'Österreichische Volkspartei', die in keiner Verbindung zur heutigen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) steht. Bei der Österreichischen Volkspartei" handelt es sich um eine bürgerlich-freiheitliche Partei, welche sich für ökonomische Sicherheit, die Entschädigung der Kriegsopfer sowie den Kampf gegen Klassen- und Rassenhass einsetzt. Vor allem letzteres Anliegen ist in der Parteienlandschaft der 1930er Jahre ein Alleinstellungsmerkmal. Irene Harand, eine überzeugte Monarchistin und Katholikin, steht lange Zeit der Christlichsozialen Partei (CSP) nahe. Bei der Nationalratswahl 1930 kandidierte sie allerdings in einigen Wiener Wahlkreisen für die Österreichische Volkspartei. Auch fungierte sie als Obmannstellvertreterin der Partei.

Nach Gründung der Vaterländischen Front stellt die Österreichische Volkspartei sämtliche Tätigkeiten ein und geht in der neuen Sammelpartei auf. Gemeinsam mit Moriz Zalman gründet Irene Harand nun die 'Weltbewegung gegen Rassenhass und Menschennot', auch 'Harandbewegung' genannt. Dieser private Verein ist der Versuch, die Anliegen der nicht länger existierenden Partei "unpolitisch" weiterzuverfolgen, wenngleich auch die Harandbewegung Teil der Vaterländischen Front ist. Ab Herbst 1933 bis zu ihrer Einstellung 1938 gibt Irene Harand die Wochenzeitschrift 'Gerechtigkeit', das Sprachrohr der Harandbewegung, heraus. Moriz Zalman schließt sich der Vaterländischen Front an und auch Irene Harand ist Mitglied.

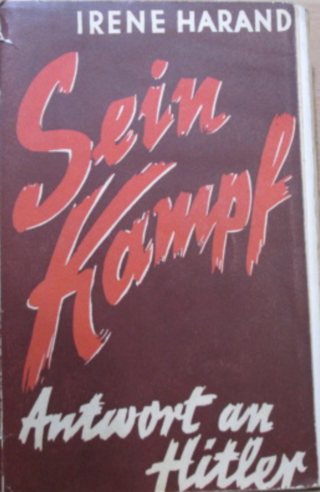

Irene Harand, die sich ab den frühen 1930er Jahren intensiver mit den Themen Antisemitismus und Rassismus befasst, tritt entschieden gegen antijüdische Ressentiments auf. 1933 publiziert sie mit 'So? oder So?' eine Aufklärungsschrift gegen antisemitische Vorurteile. 1935 veröffentlicht sie im Selbstverlag 'Sein Kampf. Antwort an Hitler'. Als Reaktion auf die Ausstellung 'Der ewige Jude' (1937) initiiert die Harandbewegung eine Serie von Verschlussmarken mit Abbildungen verdienstvoller jüdischer Persönlichkeiten.

Am Tag es Einmarsches der deutschen Wehrmacht in Österreich und dem damit einhergehenden Untergang des freien und unabhängigen Österreichs befindet sich Irene Harand auf einer Vortragsreise in London und kehrt nicht mehr nach Österreich zurück. Die Nationalsozialisten stürmen das Büro der Harandbewegung und setzen auf Irene Harand ein Kopfgeld von 100.000 Reichsmark aus, ihre Bücher werden in Salzburg öffentlich verbrannt. Ihrem Mann gelingt die Flucht über die Tschechoslowakei und im September 1938 verläßt das Ehepaar von London aus Europa in Richtung USA. Dort bauen sich die beiden in New York City ein neues Leben auf.

Ihren Kampf gegen Antisemitismus und Krieg setzt Irene Harand in den Vereinigten Staaten von Amerika fort. Gemeinsam mit anderen Exilantinnen und Exilanten gründet sie 1939 das Austro-American-Center beziehungsweise die Austrian-American-League und organisiert Anti-Kriegskundgebungen, bei denen sie auch als Rednerin auftritt. Zusammen mit B'nai B'rith und Stephen Wise ermöglicht sie mehr als 100 österreichischen Jüdinnen und Juden die Einreise in die USA, indem sie die nötigen Einreiseunterlagen organisiert. Eine amerikanische Ausgabe von Sein Kampf. Antwort auf Hifler wird während des Zweiten Weltkriegs durch die Anti-Defamation League an alle öffentlichen Bibliotheken der USA verteilt.

1943 ist Irene Harand maßgeblich an der Gründung eines Instituts für jüdische Schriftsteller und Künstler, die 1938 Österreich verlassen mussten, beteiligt. Dabei handelt es sich um das nachmalige Austrian Institute beziehungsweise Austrian Forum, dem sie in ihren letzten Lebensjahren als Präsidentin vorsteht. Ebenfalls 1943 wird sie Vorsitzende der Women's Division der 'Anti Nazi League' New York.

In New York erleben Irene und Frank Harand die Befreiung Österreichs und die Wiedererrichtung der Republik. 1949 kehrt Irne Harand erstmals ins Nachkriegsösterreich zurück, ab den 1960er Jahren stattet sie der alten Heimat regelmäßig Besuche ab, läßt sich aber nicht mehr dauerhaft in ihrer alten Heimat nieder.

Irene Harand verstirbt mit 74 Jahren in New York. Ihre Urne wird wenige Monate später auf dem Wiener Zentralfriedhof bestattet.

Quellen

Wien.Geschichte.Wiki unter www.geschichtewiki.wien.gv.at/Irene_Harand

Wikipedia unter de.wikipedia.org/wiki/Irene_Harand

Matricula Online

Irene Harand

Gerechte unter den Völkern