Naftuli Leib (Ferdinand) Lichter

Personalia

Geboren:

Gestorben:

Beruf:

Verfolgung:

Arbeitslager 06.10.1939 - 20.03.1941,

Ghetto Krakau 20.03.1941 - 23.02.1942,

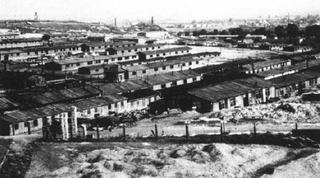

KZ Płaszów 23.02.1942 - 16.10.1944,

KZ Flossenbürg 16.10.1944 - April 1945,

KZ Theresienstadt April 1945 - 08.05.1945

KZ-Nummer:

Lebenslauf

Naftuli Leib Lichter, genannt 'Tuli' kommt in Lemberg [heute: Lviv in der Ukraine] als ehelicher Sohn von Leib und Rachel Lichter zur Welt. Ein Jahr nach seiner Geburt verliert die österreich-ungarische Doppelmonarchie den Ersten Weltkrieg. Bei dem darauffolgenden ukrainisch-polnischen Krieg besetzen polnische Truppen am 21. November 1918 und 22. November 1918 die Stadt. Bei einem Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung, das vom 22. bis zum 24. November andauert, werden laut dem Bericht von Henry Morgenthau senior 64 Menschen getötet. Leib und Rachel Lichter zählen zu diesen Opfern.

Die Vormundschaft über den nunmehrigen Vollwaisen Naftuli Lichter übernimmt eine Tante. In Lemberg geht er in die Volks- und Mittelschule und im Anschluss auf die technische Gewerbeschule. Danach macht er eine Ausbildung als Schlosser.

Am 1. September 1939 überfällt das Deutsche Reich Polen, womit der Zweite Weltkrieg losbricht. Am 17. September 1939 marschiert die Sowjetunion gemäß dem geheimen Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom August 1939 in Ostpolen ein. Am 6. Oktober 1939 kapituliert Polen vor der deutsch-sowjetischen Übermacht.

Mit der Kapitulation Polens wird Naftuli Lichter verhaftet und in ein Arbeitslager bei Königsberg [heute: Kaliningrad in Russland] gebracht. Mit der Eröffnung des Krakauer Ghettos wird er dorthin gebracht. Am 23. Februar 1943 wird er in das KZ Płaszów deportiert; die endgültige Liquidation des Ghettos folgt Mitte März 1943. [Anm.: Die Zustände und Verhältnisse im KZ Płaszów unter ihrem Lagerkommandanten Amon Göth werden 1993 in Steven Spielbergs Film 'Schindlers Liste' verarbeitet.] Von dort wird er am 16. Oktober 1944 in das KZ Flossenbürg überstellt. Mit dem Herannahen der US-Army im April 1945 wird das KZ geräumt und Naftuli Lichter in das KZ Theresienstadt verschleppt. Dort wird er am 8. Mai 1945, am Tag der Kapitulation des Deutschen Reiches, von der Roten Armee befreit.

Danach flieht er nach Budapest, wo er Edith Bokor, geborene Spivak, kennenlernt, die ebenfalls den Gräueln der deutschen Konzentrationslager entkommen war. 1946 heiraten sie und eröffnen ein Textilgeschäft.

Nach der kommunistischen Machtübernahme in Ungarn muss die jüdische Familie fliehen und zieht nach Wien. Zuerst überlegen Edith und Naftuli Lichter, der seinen Vornamen in 'Ferdinand' ändert, nach Israel oder Australien auszuwandern, finden aber dann in Wien ihre Heimat und bleiben. Er arbeitet zuerst in einer Chemiefabrik und dann in einer Schokoladenfabrik. Am 24. Oktober 1949 kommt die gemeinsame Tochter Mariza Mirjam Rachel Lichter zur Welt.

1954 gründen Ferdinand Lichter und seine Ehefrau eine Textilfirma in Wien. Ab 1980 übernimmt Ferdinand Lichter darüber hinaus medizin-technische Vertretungen in Ungarn und Polen.

Ferdinand Lichter geht in den 1980ern in Pension und verstirbt mit 79 Jahren in Wien. Er findet seine letzte Ruhestätte am Jüdischen Friedhof in Wien.

Mit einem anständigen Menschen braucht man keinen Vertrag, mit einem unanständigen hilft er nichts.

Ihre Tochter ist die berühmte Sängerin, Schauspielerin und Musikmanagerin Marika Lichter. Die auf nationalen und internationalen Bühnen und im Fernsehen auftretende Lichter ist auch durch ihr soziales Engagement weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Sie arbeitet mit dem Stück 'Ich hab (k)ein Heimatland' die Geschichte ihrer Eltern auf. Darin setzt sie sich mit den Begriffen 'Heimat' und 'Zuhause' sowie mit der Erfahrung des jüdischen Lebens auseinander. Es besteht aus einer Mischung von Erzählungen, Zitaten und Liedern, die von Schlager über Arien bis hin zu politischen Songs reichen und das Gefühl des Fremdseins thematisieren.

Orte

Wohnort:

Verfolgung:

Quellen

Arolsen Archives

Marika Lichter, Privat

Wikipedia