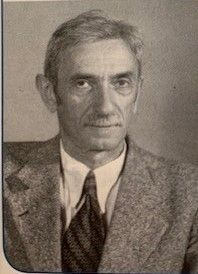

Hofrat Dr. Otto Lazar

Personalia

Geboren:

Gestorben:

Beruf:

Verfolgung:

Entlassung 1939,

Emigration 14.04.1941

Lebenslauf

Otto Lazar kommt in Wien als eines von acht Kindern des jüdischen Ehepaars Adolf Josef und Theresia Cäsarine Lazar zur Welt. Der bereits 1910 verstorbene Vater war Baurat und Direktor der österreichischen Lokaleisenbahn. Nach der Volksschule und dem Gymnasium instribiert er 1909 technische Chemie an der Technischen Hochschule Wien [heute: Technische Universität Wien] und promoviert 1914.

Otto Lazar wird in den I. Weltkrieg eingezogen und gerät in russische Kriegsgefangenschaft aus der er 1918 im Rahmen eines Gefangenenaustausches heimkommt. Danach arbeitet er kurz bei der Dynamit-Nobel-AG bevor er Assistent an der Lehrkanzel für Chemie an der Hochschule für Bodenkultur in Wien wird. 1923 wechselt er als Bibliotheksassistent an die Bibliothek der Technischen Hochschule (TH) und steigt 1928 zum Staatsbibliothekar auf.

Am 12. März 1938 muss er erleben, wie das freie und unabhängige Österreich mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht untergeht. Mit der Besetzung Österreichs wird die deutsche Gesetzgebung übernommen und damit auch die ‘Nürnberger Rassengesetze’, nach denen Otto Lazar als 'Volljude’ gilt.

Am 1. April 1938 wird er beruflich beurlaubt und im November 1939 entlassen. Danach ist Otto Lazar arbeitslos. Am 14. April 1941 emigriert er nach Stockholm zu seiner bereits dorthin geflohenen Schwester mit der Absicht auf Weiterreise in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Doch im Juni 1941 erfährt Otto Lazar durch ein Schreiben der amerikanischen Botschaft in Stockholm, dass sein Ansuchen auf ein Visum für die USA ruht, solange sich seine Schwestern auf einem "territory controlled by Germany" aufhalten. Zur Weiterreise in die USA wird es für Otto Lazar nie kommen.

In Schweden ist er arbeitslos. Im März 1942 erfährt er von der Deutschen Gesandtschaft in Stockholm, dass er seine deutsche Staatsangehörigkeit verloren hat. Nachdem ist er ohne Beschäftigung und erhält Unterstützung des Intellektuellen Flüchtlingskomitees sowie der katholischen Gemeinde in Stockholm.

Im April 1942 erhält Otto Lazar einen schwedischen Fremdenpass mit einer vorerst einjährigen Gültigkeit. Laut einem behördlichen Vermerk vom Oktober 1942 lebt er zurückgezogen und widmete sich ausschließlich wissenschaftlicher Forschung. Im August 1943 – zu diesem Zeitpunkt hält er sich bereits mehr als zwei Jahre in Schweden auf – sucht er um eine Arbeitsgenehmigung als Archivmitarbeiter im Statens Hantverksinstitut, einem Institut für handwerkliche Berufe, in Stockholm an, die vorerst nur für acht Wochen bewilligt, aber schließlich verlängert wird. In dessen Labor gibt es einen Arbeitskräftemangel, da männliche Mitarbeiter zum Militär eingezogen sind.

Im April bzw. Mai 1945 erlebt Otto Lazar in Stockholm die Befreiung Österreichs und die Wiedererrichtung der Republik. Im September 1945 ersucht er um Änderung seiner Nationalität im Fremdenpass von 'deutsch' auf 'österreichisch'. Als er dann im Februar 1946 ein letztes Mal eine Aufenthaltsbewilligung beantragt, gibt er als Zweck seines Aufenthalts an: "Warten auf die Heimreise".

Im Mai 1946 kehr Otto Lazar schließlich in seine Geburtsstadt zurück und kann Ende des Monats seinen Dienst in der Bibliothek der Technischen Hochschule wieder aufnehmen, im September 1952 heiratet er Wilhelmine Szabó, geborene Horak. Im August 1946 wird er Bibliotheksdirektor der Technischen Hochschule.

Als Bibliotheksdirektor der Technischen Hochschule zeichnet er für den Aufbau des 'Dokumentationszentrums der Technik' verantwortlich. Es besteht von 1950 bis 1973 und wird später in 'Österreichisches Dokumentationszentrum für Technik und Wirtschaft' umbenannt. Als 1955 Bundesministerium für Handel und Wirtschaft ein Bebauungskonzept für den Campus der Technischen Hochschule am Getreidemarkt anregt, schlägt Otto Lazar vor, die Buchbestände aller Chemie-Institute zusammenzuführen. In der Folge (1965–1972) entsteht nach Plänen des Architekten Karl Kupsky das sogenannte 'Chemiehochhaus'.

1956 tritt Otto Lazar in den Ruhestand und verstirbt mit 92 Jahren in Wien. Er findet seine letzte Ruhestätte am Wiener Zentralfriedhof.

Orte

Wohnort:

Quellen

Irene Nawrocka (2025): Otto Lazar: Ein Wiener Bibliothekar flüchtet ins schwedische Exil. In: Der Standard Online vom 17.06.2025

Austrian Biographical Dictionary des ÖAW unter www.oeaw.ac.at/acdh/oebl/biographien-des-monats/2025/juni

Archiv der Technischen Universität Wien