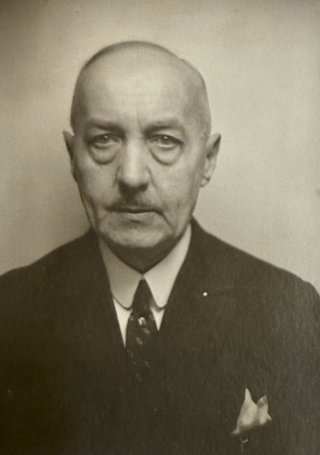

Obstlt. a.D. Rudolf Schimeck-Russwurm

Personalia

Geboren:

Gestorben:

Beruf:

Verfolgung:

Haft 17.03.1938 - 02.04.1938,

KZ Dachau 02.04.1938 - 10.09.1938,

Entlassung 27.10.1938

Ehrungen:

Ritterkreuz des Franz-Josephs-Ordens

Militärverdienstkreuz

Verdienstorden des österreichischen Roten Kreuzes

Eisernes Kreuz II. Klasse (I. Weltkrieg)

Ritterkreuz des Königlich-sächsichen Albrechtsorden

Lebenslauf

Rudolf Schimek-Russwurm wird in Wien als ehelicher Sohn des k.u.k. Regimentsarztes Theodor Schimek-Russwurm geboren. Die Familie ist evangelisch H.B. gläubig. Er maturiert 1890 und besucht im Anschluss die Technische Militärakademie in Wien. 1893 mustert er zum Leutnant aus und tritt als Berufsoffizier in das k.u.k. Militär ein. Nach seinem Truppendienst wird er Generalstabsoffizier, absolviert Sprachprüfungen in Englisch und Französisch und wird 1907 nach Paris und 1908 nach London kommandiert. Danach dient er im k.u.k. Infanterieregiment Nr. 52 'Erzherzog Friedrich'. Er heiratet die buddhistisch-gläubige Engländerin Ellen Joan Thompson.

Zwischen 1911 und 1914 verläßt er das Militär und ist für die Telephonfabriks A.G. und die Anglobank tätig. Mit Ausbruch des I. Weltkrieges tritt er wieder in das Militär ein und wird Leiter der militär-politischen Pressezensur im Kriegsüberwachungsamt. 1916 inskribiert er Jus an der Universität Wien, legt die Erste Staatsprüfung ab, beendet das Studium jedoch nicht. Nach der Niederlage und der Zerschlagung Österreich-Ungarns 1918 rüstet er als Oberstleutnant ab und engagiert sich fortan in legitimistischen Bewegungen.

Zwischen 1918 und 1923 ist Rudolf Schimeck-Russurm in Wien als Angestellter in kaufmännischen und industriellen Unternehmen tätig, bevor er nach München und im Anschluss 1924 nach Berlin übersiedelt. Dort arbeitet er für die Österreichische Gesandtschaft und baut den Nachrichtendienst auf. Daneben arbeitet er auch für dort ansässige Unternehmen.

Durch seine Tätigkeit in Berlin ist er mit dem aufkommenden Nationalsozialismus bestens vertraut und lehnt diesen zutiefst ab. Mit der Machtergreifung Adolf Hitlers im Jahre 1933 gerät er zunehmend mit dem Regime in Konflikt, was dazu führt, dass er am 5. April 1934 ausgewiesen wird und Deutschland verlassen muss.

Im gleichen Jahr beginnt er in Wien als Vertragsbediensteter in der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit zu arbeiten und wird mit dem Aufbau einer Kartei über illegale Nationalsozialisten in Österreich betraut. Später wird er Leiter dieser Abteilung und betätigt sich auch privat mit seiner Ehefrau aktiv im Kampf gegen den Nationalsozialismus.

[…]

Ist ein ausgesprochener Gegner des NatSoz. Emigrierte nach der Machtergreifung im Jänner 1933 aus dem Altreich nach Wien. Hier fand er bald im Bundeskanzleramt in der Spionageabteilung eine Vertrauensstelle. Er führte auch die Kartei der illegalen Nationalsozialisten, soweit diese der Regierung bekannt waren. Nebenbei machten er und seine Frau eifrigst Propaganda und veranstalteten auch Versammlungen für den Ligitimismus, dessen verbissene und hartnäckige Anhänger sie heute sicher noch sind.

[…]

Am 12. März 1938 muss Rudolf Schimeck-Russwurm erleben, wie das freie und unabhängige Österreich mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht untergeht. Am 17. März 1938 wird er von der Gestapo verhaftet und am 2. April 1938 mit dem sogenannten 'Prominententransport' in das KZ Dachau deportiert. Am 10. September 1938 wird er aus der Haft und mit 27. Oktober 1938 fristlos als öffentlich Bediensteter entlassen.

Nach der Haftentlassung findet er kaum Arbeit. So ist er nur kurz, zwischen Juli und September 1940 als Dolmetscher und technischer Interpret für französische Kriegsgefangene in der Gußwerker Säge- und Holzindustrie GmbH angestellt. Den Rest der Besetzung Österreichs ist er arbeitslos.

Im April bzw. Mai 1945 erlebt Rudolf Schimeck-Russwurm die Befreiung Österreichs und die Wiedererrichtung der Republik. Trotz seines bereits fortgeschrittenen Alters, wird er rehabilitiert und wieder im Bundeskanzleramt angestellt. Er arbeitet als Dolmetscher in der Verbindungsstelle zum Alliierten Rat. Diesen Beruf hat er bis zu seinem Tod inne. Er verstirbt mit 82 Jahren kinderlos in Wien.

Quellen

Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA)

Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA)

Archiv Universität Wien