Max (Mayer) Schiffmann (geb. Birkenfeld)

Personalia

Geboren:

Gestorben:

Beruf:

Verfolgung:

Haft 13.03.1938 - 02.04.1938,

KZ Dachau 02.04.1938 - 23.09.1938,

KZ Buchenwald 23.09.1938 - 22.02.1939,

Emigration am 18.04.1939

KZ-Nummer:

Ehrungen:

Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich

Lebenslauf

Mayer Birkenfeld kommt in Mielnica in Galizien [heute in der Ukraine] als unehelicher Sohn des Kaufmanns Josef Szifmann und dessen späteren Frau Perl Birkenfeld zur Welt. Er ist der älteste der fünf Söhne der jüdischen Familie. 1899 heiraten seine Eltern und er nimmt den Namen seines Vaters an. Nach der Heirat seiner Eltern kommen seine vier jüngeren Brüder Hersch, Boruch, Mechel und Moses bereits ehelich zur Welt.

Über die Kindheit und Jugend von Mayer Szifmann ist nichts erhalten geblieben. 1905 übersiedeln er und drei seiner vier Brüder nach Wien. Mayer Szifmann änder seinen Namen auf Max Schiffmann, Hersch Szifmann auf Hermann Schiffmann, Boruch Szifmann auf Bernhard Schiffmann und Mechel Szifmann auf Michael Schiffmann. Sie eröffnen das Herren-, Damen- und Kinderkleidermodenkaufhaus 'Brüder Schiffmann' in der Taborstraße 44 im 2. Wiener Gemeindebezirk, wobei Max Schiffmann als ältester Bruder die Rolle des Seniorchefs übernimmt. Er wird in den Vorstand des jüdischen Sportklubs 'Hakoah' gewählt. Am 7. November 1915 heiratet er Frieda Hillel.

Mit damals modernen us-amerikanischen Management- und Marketingmethoden (Mitarbeitermotivation durch Wertschätzung und guter Bezahlung, sowie günstigen Produkten) expandiert das Kaufhaus stetig. In weiterer Folge können die Brüder die Liegenschaft in der Taborstraße 44 und weitere Liegenschaften in der Starhemberggasse im 4. Wiener Gemeindebezirk, in der Neubaugasse in 7. Wiener Gemeindebezirk, am Hernalser Gürtel im 17. Wiener Gemeindebezirk und in der Wallensteinstraße im 20. Wiener Gemeindebezirk erwerben. 1926 zählt das Kaufhaus zu den großen Wiener Kaufhäusern.

Am 25. Juni 1928 wird aus dem allgemeinen jüdischen Sportklub Hakoah der Fussballverein herausgelöst und eigenständig. Max Schiffmann wird dessen erster Präsident. 1932 feiert das Kaufhaus Brüder Schiffmann ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Bei der Feier sind neben prominenten Kaufleuten, auch Politiker und Vertreter der israelitischen Kultusgemeinde zugegen. Am 14. Dezember 1933 wird Max Schiffmann Ehrenpräsident des Fußballvereines Hakoah. Am 8. Jänner 1934 wird Max Schiffmann in den Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Wien als Vertreter der Zionistischen Liste gewählt. Im gleichen Jahr verstirbt seine Ehefrau am 10. Oktober 1934.

Waren Max Schiffmann und seine Brüder anfangs noch sozialdemokratisch eingestellt, ändert sich deren politische Einstellung und sie nähern sich der Christlichsozialen Partei (CSP) unter Engelbert Dollfuss an. Wahrscheinlich hat die entschiedene Ablehnung des Nationalsozialismus durch den Obmann der Christlichsozialen Partei (CSP) ihr übriges getan, um die Brüder Schiffmann endgültig zu Unterstützern der Partei zu machen. Sowohl bei den sozialistischen Februaraufständen des Jahres 1934 als auch bei dem nationalsozialistischen Putschversuch vom 25. Juli 1934, bei dem Bundeskanzler Engelbert Dollfuss ermordet wird, stellen die Brüder Schiffmann die firmeneigenen Kraftwagen dem Wiener Heimatschutz für Nachrichtendienste und Gefangenentransporte zur Verfügung. Darüberhinaus unterstützen die Brüder die neugegründete Vaterländische Front auch finanziell.

Am 10. Mai 1936 heiratet Max Schiffmann in zweiter Ehe die bekannte Sportlerin und Industriellentochter Olga Lazar. Die Treuzeugen sind General Emil von Sommer und der Vizepräsident der israelitischen Kultusgemeinde Wien Robert Stricker. Die Ehe bleibt jedoch kinderlos. 1937 tritt Max Schiffmann schließlich der Vaterländischen Front bei.

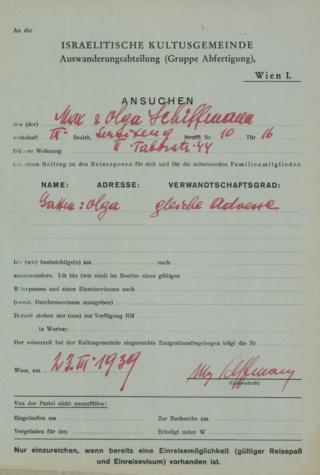

Am 12. März 1938 muss Max Schiffmann erleben, wie mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht das freie und unabhängige Österreich untergeht. Bereits am 13. März 1938 werden er und seine Brüder von der Gestapo verhaftet und am 2. April 1938 mit dem sogenannten ‚Prominententransport‘ in das KZ Dachau deportiert. Zwischen 1. Juni 1938 und 8. Juni 1938 wird er an einen unbekannten Ort gebracht und im Anschluss wieder in das KZ Dachau. Während der Abwesenheit der vier Brüder wird das Kaufhaus Brüder Schiffmann bewusst in den Ausgleich getrieben und Olga Schiffmann muss am 13. August 1938 im Wiener Handelsgericht den Ausgleich beantragen. Am 23. September 1938 erfolgt seine Überstellung in das KZ Buchenwald, wo er am 22. Februar 1939 unter der Auflage, das besetzte Österreich so schnell als möglich zu verlassen, entlassen wird.

Am 14. April 1939 emigrieren Max Schiffmann, seine Ehefrau Olga Schiffmann, seine Schwiegermutter Leontine Lazar, und seine drei Brüder nach London in England. Dort erhalten sie am 26. März 1940 ein Visum für die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie verlassen Liverpool am 3. Mai 1940 und erreichen New York am 11. Mai 1940.

In New York angekommen, eröffnen die Brüder Schiffmann wieder ein Kaufhaus. Max Schiffmann erlebt noch die Befreiung Österreichs und die Wiedererrichtung der Republik im April bzw. Mai 1945, verstirbt jedoch wenige Monate später mit 59 Jahren.

Orte

Wohnort:

Verfolgung:

Quellen

Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA)

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW)

Arolsen Archives

www.myheritage.com

www.genteam.at

Geschichte.Wien.Wiki unter www.geschichtewiki.wien.gv.at/Max_Schiffmann

Tageszeitungen:

Das kleine Volksblatt vom 14.08.1938

Der jüdische Arbeiter vom 12.01.1934

Der Telegraph vom 31.12.1935

Der Wiener Tag vom 25.10.1932

Deutscher Telegraph vom 06.05.1938

Die Stunde vom 04.07.1926, 27.10.1932

Kleine Volkszeitung vom 11.05.1936, 26.05.1938

Reichspost vom 14.08.1938

Sportblatt der Freiheit vom 26.07.1928

Sporttagblatt vom 29.11.1933